Geschlechtsspezifische personalisierte Medizin: Wenn Viren die Hormone wecken

Gisela Köhler/LIV

Professorin Gülşah Gabriel leitet die Abteilung Virale Zoonosen am Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg.

Was können wir von COVID-19 für künftige Pandemien lernen? Gülşah Gabriel und ihr Team öffnen die Tür zur personalisierten Medizin – und untersuchen erstmals, wie Medikamente, die in den Hormonstoffwechsel eingreifen, in Zukunft schwere Virusverläufe verhindern könnten.

Es begann 2013, lange vor der weltweiten Corona-Pandemie, mit einem rätselhaften Phänomen in China. Damals erkrankten beim Ausbruch des aviären Influenzavirus H7N9, besser bekannt als Vogelgrippe, deutlich mehr Männer als Frauen. Ein kurioser Befund – denn bis dahin hatte kaum jemand untersucht, ob und wie sich Virusinfektionen von Mann zu Frau unterscheiden.

Was wir in der menschlichen Lunge entdeckt haben, hat uns völlig umgehauen.

"Das war damals unsere erste Spur", sagt Gülşah Gabriel. Die Professorin leitet die Abteilung Virale Zoonosen am Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg. Gabriel erinnert sich: "Wir haben damals den Befund ganz banal damit erklärt, dass Männer auf diesen Märkten häufiger mit lebendem Geflügel in Kontakt kommen." Doch diese Erklärung allein reichte nicht aus. "Auch in den Folgejahren zeigte sich, dass rund 70 Prozent der schwer Erkrankten Männer waren. Das ließ sich mit den Kontakten nicht mehr erklären." Was war der eigentliche Grund?

Die Antwort darauf fand das Team um die Virologin Jahre später, als während der Coronapandemie erneut Männer häufiger und schwerer erkrankten. "Uns wurde klar: Hier spielt ein ganz anderer Mechanismus eine zentrale Rolle." Aber welcher?

Den entscheidenden Durchbruch brachte die Entdeckung eines Enzyms, der sogenannten Aromatase. Es wird nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 plötzlich vermehrt in der Lunge gebildet. "Die Lunge wird zu einem endokrinen Organ, das Hormone umwandelt – genauer gesagt, Testosteron in Estradiol", erklärt Gabriel. Eine bahnbrechende Entdeckung, denn normalerweise übernimmt die Lunge kaum hormonelle Funktionen. Ein ganz neuer Forschungszweig war geboren: die Infektionsendokrinologie. Infektionsforscher:innen untersuchen darin zusammen mit Endokrinolog:innen, wie Infektionen Hormonsysteme beeinflussen und welche Folgen das für den Krankheitsverlauf hat.

Die Lunge als Hormonfabrik

"Was wir in der menschlichen Lunge entdeckt haben, hat uns völlig umgehauen", sagt Gabriel. In Autopsiestudien an COVID-19-Toten in Hamburg, Tübingen und Rotterdam zeigte sich, dass die Aromatase bei Männern zehn- bis fünfzigfmal stärker induziert war als üblich – ein Befund, der mit niedrigem Testosteron und erhöhten Estradiolwerten im Blut korrelierte. Bei Frauen blieb dieser Effekt aus. Ihnen fehlte schlicht das Substrat, da sie ohnehin kaum Testosteron haben.

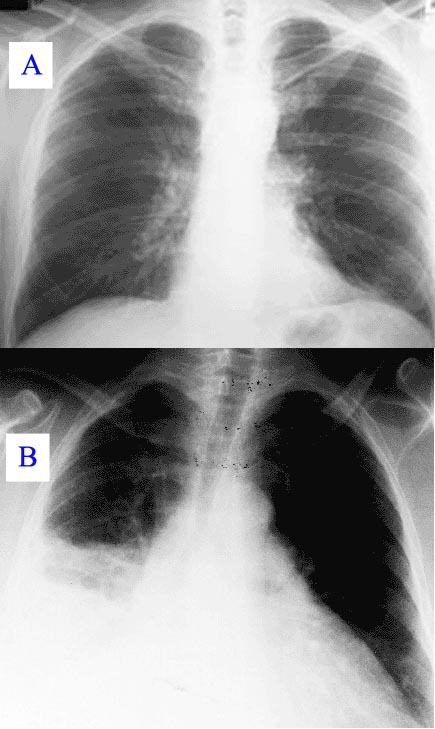

Röntgenbild: Gesunde Lunge (oben) und eine Lunge mit Lungenentzündung (unten) im Vergleich.

Die neu entstandene Hormonfabrik hatte dramatische Folgen: "Sie führte bei Männern zu schwereren Krankheitsverläufen", erklärt Gabriel. Je mehr Estradiol, desto schlimmer. Doch hingen die beiden Befunde tatsächlich ursächlich zusammen, bedingte eins das andere? Um das zu testen, wichen Gabriel und ihr Team auf ein Hamstermodell aus. "Dort haben wir dann gesehen, dass männliche Hamster nach Aromatase-Induktion schwerer erkranken und langfristig eine schlechtere Lungenfunktion aufweisen, indem sich die Lunge narbig verändert", erklärt Gabriel. Estradiol aktiviert offenbar Entzündungssignale und führt so zu einer langfristigen Schädigung des Lungengewebes. Bei den weiblichen Tieren hingegen war dieser Effekt nicht zu beobachten. "Damit war die Aromatase das erste Gen überhaupt, das mit einer schweren Lungenerkrankung beim Mann in Verbindung gebracht wurde. Ein echtes Novum."

Statt das Virus direkt anzugreifen [...] konzentrieren wir uns darauf, was es im Körper auslöst, und versuchen, die Folgen der Infektion abzumildern.

Doch wie lässt sich dieser fatale Effekt verhindern? Genau hier setzt das Forschungsprojekt "FLU-FLAME" von Professorin Gülşah Gabriel an. Ziel ist es, Medikamente zu identifizieren, die nicht das Virus selbst, sondern die schädlichen Folgen der Infektion bekämpfen – indem sie zum Beispiel die Aromatase hemmen. "Wir konnten zeigen, dass zum Beispiel der Aromatasehemmer Letrozol, der bereits in der Krebstherapie eingesetzt wird, tatsächlich die Lungenfunktion bei männlichen Tieren langfristig verbessern kann", sagt Gabriel.

Ein völlig neuer Ansatz: "Statt das Virus direkt anzugreifen – was schwierig ist, weil Viren schnell mutieren – konzentrieren wir uns darauf, was es im Körper auslöst, und versuchen, die Folgen der Infektion abzumildern." Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es nicht genügt, nur antivirale Medikamente oder Impfstoffe zu entwickeln – beide brauchen Zeit, bis sie im großem Maßstab verfügbar sind.

Therapieansätze für die Zukunft

Die Aromatase, aber auch Östrogenrezeptoren bieten dagegen stabile Angriffsziele. Medikamente mit diesem Targets, die bereits klinisch getestet und verfügbar sind, könnten als präventive, schnell einsetzbare Therapien eine Schlüsselrolle spielen. "Damit könnten wir möglicherweise schwere und langanhaltende Lungenschäden bei künftigen respiratorische Atemwegspandemien reduzieren, etwa durch aviäre Influenzaviren, die derzeit als größte zoonotische Bedrohung gelten", betont die Forscherin.

Diese Art der Medizin ist längst überfällig.

Insbesondere Vogelgrippeviren besitzen offenbar die gefährliche Fähigkeit zur starken Aromatase-Induktion in der Lunge, was auf ein deutlich erhöhtes Risiko für langfristige Lungenschäden schließen lässt – eine bisher kaum erforschte Konsequenz. "Akute Virusinfektionen von heute könnten zu chronischen Krankheiten von morgen führen", sagt Gabriel. "Wir sehen, dass die durch die Virusinfektion ausgelösten Entzündungsprozesse teilweise noch Monate nach der Infektion aktiv sind." Dementsprechend kann eine überstandene Vogelgrippe also ebenso langwierige Folgen haben wie das Coronavirus. "Wir sprechen in Wissenschaftskreisen bereits von ‚Long Influenza‘. Das könnte in der Zukunft ein großes Gesundheitsproblem werden."

Das Forschungsprojekt "FLU-FLAME" stellt somit den ersten großen Schritt im innovativen Feld der "Pandemic Preparedness" dar. "Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist essentiell, um den Herausforderungen zukünftiger Pandemien frühzeitig zu begegnen", sagt Gabriel. Derzeit befindet sich das Projekt in der entscheidenden präklinischen Phase. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, klinische Studien sollen bald folgen – ein weiterer Meilenstein in der Vorbereitung auf kommende Influenza-Pandemien.

Im besten Fall führen Gabriels Forschungsergebnisse zu einer geschlechtsspezifischen personalisierten Medizin. "Diese Art der Medizin ist längst überfällig", sagt Gabriel. Sie betont, wie wichtig es ist, die unterschiedlichen hormonellen und biologischen Voraussetzungen von Frauen und Männern ernst zu nehmen – eine Perspektive, die bei jeder künftigen Pandemie entscheidend sein könnte.

Gabriels Team hat die Tür zu einer neuen Ära in der Pandemieforschung aufgestoßen, mit der Vision, akute und chronische Folgen viraler Atemwegserkrankungen künftig besser zu behandeln oder gar zu verhindern. Es bleibt spannend, welche neuen Erkenntnisse aus diesem vielversprechenden Forschungsgebiet hervorgehen werden – nicht zuletzt, um für die nächste Pandemie gewappnet zu sein. Denn eines scheint sicher: Die Frage ist nicht ob sie kommt, sondern wann.